Claude s’en va-t-en guerre

Claude s’en va-t-en guerre

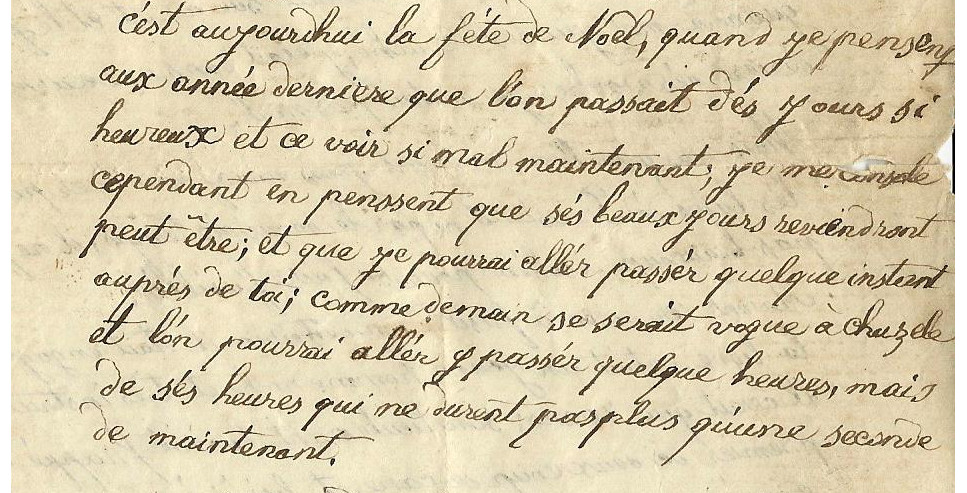

Claude Roussillon est né en 1848. Il est sans doute allé à l’école de Ternay, mais son orthographe est … poétique, comme nous le verrons dans les onze lettres qu’il a envoyées à sa promise. J’ai numérisé ces documents et je les ai transcrits, en corrigeant un peu l’orthographe, mais en conservant les tournures de phrase.

Aux environs de ses vingt ans, il est dans de tendres relations avec Joséphine Berthelet, qui habite le village voisin de Communay. Il s’adresse à elle en l’appelant « Chère amie » et termine à la fois cérémonieusement et tendrement par « J’ai l’honneur d’être un des tes amis qui t’embrasse du fond de son cœur, Roussillon Claude ».

Comment se sont-ils rencontrés ? Je ne le sais pas, mais il est question dans ses lettres de la vogue de Chuzelles :

En effet, le 19 juillet 1870 la guerre entre la France et la Prusse a éclaté. Claude, qui fait partie de la classe 1868, est enrôlé dans le 4ème bataillon de la 6ème compagnie des Gardes Mobiles de l’Isère.

Le départ se fait le dimanche 1er octobre au matin, et le journal de Vienne l’annonce le lendemain. Claude n’a pas eu le temps de faire ses adieux à Joséphine, comme il le lui écrit de Gien, dans une lettre qui reflète son mécontentement devant les défauts d’organisation et les conditions de vie, mais aussi peu d’inquiétude pour l’avenir.

Pendant cinq mois, Claude Roussillon va effectuer un grand voyage qui le mènera de Vienne au centre de la France (Orléanais, Gâtinais), puis à l’est ( Villersexel, Belfort, Besançon, Pontarlier) et enfin en Suisse, à Uster, canton de Zurich, où il restera prisonnier un mois et demi.

Durant tout ce temps, il subit d’abord de mauvaises conditions de vie : soif, faim, froid … et crasse.

Nous n’avions presque rien mangé la veille et le matin on repartait sans déjeuner ; je t’assure que le soir on ne faisait pas des miettes des pommes de terre que l’on a pu acheter, il était impossible de trouver du pain parce que les Prussiens en avaient point laissé »

Il constate les ravages de la guerre :

Avant-hier on en a fusillé un de Feyzin ; il était engagé dans la ligne, c’était un jeune homme riche et très instruit. Il n’avait que 20 ans ; son lieutenant l’avait frappé le premier de deux coups de canne, et lui a répondu par deux coups de poing et cela a suffi pour le faire fusiller. Hier on en a fusillé encore deux à la pointe du jour.

Il y en avait un de notre régiment qui avait été aussi condamné à la même peine, il est du Loiret mais dans la nuit il s’est échappé, c’était notre bataillon qui était chargé du peloton d’exécution, c’est-à-dire un caporal et deux hommes de chaque compagnie qui étaient pour lui tirer dessus. »

Dans sa deuxième lettre (Lettre de Gien du 12 octobre 1870), Claude semble s’accommoder des conditions militaires malgré quelques difficultés ( la soif) et les tracasseries (réduction de la solde).

Ou comment aller de Gien à Salbris par le plus court chemin …

De retour à Gien le 18 novembre, c’est presque un message triomphaliste qu’il envoie à Joséphine : les Prussiens ont été chassés d’Orléans.

Je vous promets que il ne faisait pas bon, l’on s’est battu jusqu’à la nuit ; et le soir, pour nous reposer, on nous a fait marcher dans les vignes jusqu’à 10 heures du soir. Il en est mort qu’un dans notre compagnie, il est de Solaize.

Les pertes des Prussiens étaient un peu plus grandes que les nôtres, nous leur avons fait quelques prisonniers et pris une pièce de canon. »

Ensuite, les péripéties de la guerre vont emmener Claude dans l’est.

Prisonnier à Uster, canton de Zurich, en Suisse, il écrit, le 17 février 1871 le récit de la bataille d’Héricourt, la retraite vers Besançon et Pontarlier, puis le passage de la frontière suisse à Verrières-de-Joux :

Le premier jour, nous sommes partis d’un village où nous étions cantonnés le matin. On était un beau dimanche du mois de janvier, on a marché jusqu’à trois heures du soir. On nous a fait monter sur une montagne peu haute, mais qui a beaucoup d’étendue, elle est presque toute couverte de bois. En arrivant de l’autre côté se trouvait le champ de bataille. Sur la montagne en face de nous se trouvaient Messieurs les Prussiens, dans la colline est le village de Héricourt, et une petite rivière.

Vers les trois heures nous étions sur le champ de bataille avec de l’artillerie dont nous étions l’escorte. A notre arrivée on nous a fait déployer en tirailleurs dans un champ, ce que nous avons fait au plus vite car l’ennemi nous avait déjà pointé leurs canons dessus ; ils nous auraient eu vite démolis et pendant ce temps l’artillerie se mettait en batterie.

Je te promets que nous n’avons pas été longs pour nous coucher à plat ventre sur la neige ; je ne cherchais pas à lever la tête car les bombes et les obus tombaient comme de la grêle ; derrière nous, au bord du bois, était un bataillon d’un régiment de ligne. Les morts et les blessés de ce bataillon étaient sur la bordure du bois et un fossé qui s’y trouve ; ils étaient là comme si on les avait entassés exprès. Dans ma compagnie il y en a eu quatre de blessés, trois à la tête et Pichot de Ternay qui a été blessé au nez et à l’un de ses bras. Il y en a aussi un de Vienne qu’un éclat d’obus lui a fait sauter les cervelles. Si ces messieurs nous ont fait du mal ce jour, notre artillerie leur en a bien fait aussi. Mais ils avaient l’avantage d’avoir une meilleure position, ils étaient contre une montagne plus élevée dans laquelle ils ont fait des tranchées jusqu’au bout de la montagne pour placer leurs artilleries.

Le lendemain on a mis deux batteries de mitrailleuses Françaises, mais elles ne faisaient pas beaucoup d’effet parce que ils se cachaient derrière leurs tranchées pas plutôt qu’ils entendaient le canon ; et ils pouvaient continuer à nous canonner.

Le troisième jour, la canonnade a commencé un peu plus matin que l’ordinaire ; mais quand on a vu qu’il était impossible de les sortir de cet endroit sans les prendre à l’assaut, on nous a fait battre en retraite.

Pendant ce temps, l’armée du prince Frédéric- Charles leur venait en aide. Elle a battu notre 24ème corps d’armée et ensuite a marché pour couper la ligne de Besançon et aussi notre retraite. Aussitôt l’on nous a fait venir sur Besançon ; mais quand on a vu que nous allions être cernés aux alentours de cette ville sans vivres, on nous a fait filer plus loin. Mais en entrant en Suisse, pour leur dire adieu, nous leur avons démoli 5 à 600 hommes.

…./…

Pour quant à ce que tu me demandes du général Bourbaki, le bruit a couru dans l’armée qu’il s’était tiré un coup de pistolet à Besançon, mais que le coup n’avait pas été meurtrier. »

Dans les environs de Belfort, dans ces endroits nous nous sommes battus avec les Prussiens, l’on est venus à Besançon et de Besançon nous avons pris la route de Pontarlier petite ville qui est sur la frontière de la France. Pas plutôt que nous avons eu quitté Besançon l’on s’est trouvé dans des montagnes dans lesquelles tout l’hiver il y a presque 2 pieds de neige ; tout le long des routes il y a des piquets de planté pour que l’on ne s’égare pas au travers des neiges ; les habitants de ces départements transportent toutes leurs marchandises sur des traîneaux, il y a aussi dans ce genre des jolies voitures bourgeoises.

Quand nous avons eu déposé nos armes et nos munitions entre les mains des soldats de la Suisse à Verrières nous avons marché à pied jusqu’à Neuchâtel et ensuite l’on nous a fait monter en chemin de fer jusqu’à Uster, canton de Zurich. »

Et puis c’est l’avant-dernière étape : d’Héricourt à Neuchâtel, à pied.

Ensuite le train emmène Claude à Uster, où la captivité sera courte (la dernière lettre date du 27 février 1871), mais non dépourvue d’agrément :

Pourtant, Claude est un garçon sérieux :

La voilà bien prévenue, Joséphine ! Sans doute était-elle bien fidèle et amoureuse, puisqu’en août 1871, Claude épouse sa Joséphine à Communay.

Je n’ai pas de photo de nos deux tourtereaux (il a dû en exister puisque Claude en réclame une à Joséphine dès ses premières lettres), mais j’en ai de leurs deux enfants : Joséphine Annette, mon arrière-grand-mère, née en 1872, et son frère Claudius, né en 1878.

Les enfants de Claude Roussillon et Joséphine Berthelet: Annette Joséphine Roussillon, vers 1930 et Claudius Roussillon, en 1941.

L’inscription de Joséphine est très endommagée et difficilement lisible à gauche sous celle de Claude. Malheureusement, cette tombe a été détruite par erreur il y a quelques années.