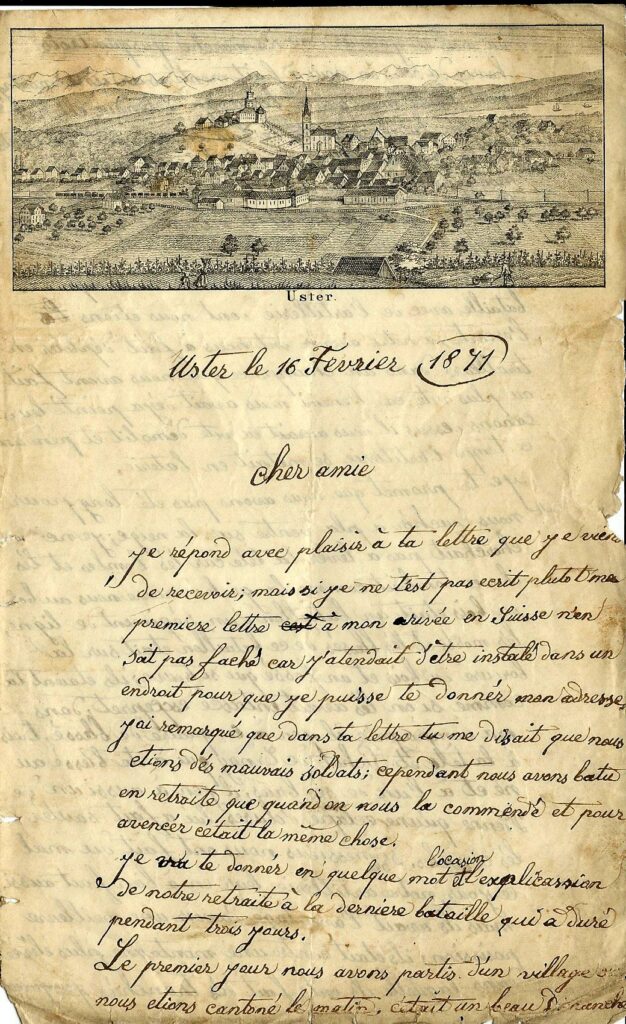

Lettre d’Uster du 16 février 1871

Uster, le 16 Février 1871,

Chère amie,

Je réponds avec plaisir à la lettre que je viens de recevoir ; mais si je ne t’ai pas écrit plus tôt ma première lettre à mon arrivée en Suisse, n’en sois pas fâchée, car j’attendais d’être installé dans un endroit pour que je puisse te donner mon adresse.

J’ai remarqué que dans ta lettre tu me disais que nous étions des mauvais soldats ; cependant nous n’avons battu en retraite que quand on nous l’a commandé, et pour avancer, c’était la même chose.

Je vais te donner en quelques mots l’occasion et l’explication de notre retraite à la dernière bataille qui a duré pendant trois jours.

Le premier jour, nous sommes partis d’un village où nous étions cantonnés le matin. On était un beau dimanche du mois de janvier, on a marché jusqu’à trois heures du soir. On nous a fait monter sur une montagne peu haute, mais qui a beaucoup d’étendue, elle est presque toute couverte de bois. En arrivant de l’autre côté se trouvait le champ de bataille. Sur la montagne en face de nous se trouvaient Messieurs les Prussiens, dans la colline est le village de Héricourt, et une petite rivière.

Vers les trois heures nous étions sur le champ de bataille avec de l’artillerie dont nous étions l’escorte. A notre arrivée on nous a fait déployer en tirailleurs dans un champ, ce que nous avons fait au plus vite car l’ennemi nous avait déjà pointé leurs canons dessus ; ils nous auraient eu vite démolis et pendant ce temps l’artillerie se mettait en batterie.

Je te promets que nous n’avons pas été longs pour nous coucher à plat ventre sur la neige ; je ne cherchais pas à lever la tête car les bombes et les obus tombaient comme de la grêle ; derrière nous, au bord du bois, était un bataillon d’un régiment de ligne. Les morts et les blessés de ce bataillon étaient sur la bordure du bois et un fossé qui s’y trouve ; ils étaient là comme si on les avait entassés exprès. Dans ma compagnie il y en a eu quatre de blessés, trois à la tête et Pichot de Ternay qui a été blessé au nez et à l’un de ses bras. Il y en a aussi un de Vienne qu’un éclat d’obus lui a fait sauter les cervelles. Si ses messieurs nous ont fait du mal ce jour, notre artillerie leur en a bien fait aussi. Mais ils avaient l’avantage d’avoir une meilleure position, ils étaient contre une montagne plus élevée dans laquelle ils ont fait des tranchées jusqu’au bout de la montagne pour placer leurs artilleries.

Le lendemain on a mis deux batteries de mitrailleuses Françaises, mais elles ne faisaient pas beaucoup d’effet parce que ils se cachaient derrière leurs tranchées pas plutôt qu’ils entendaient le canon ; et ils pouvaient continuer à nous canonner.

Le troisième jour, la canonnade a commencé un peu plus matin que l’ordinaire ; mais quand on a vu qu’il était impossible de les sortir de cet endroit sans les prendre à l’assaut, on nous a fait battre en retraite.

Pendant ce temps, l’armée du prince Frédéric- Charles leur venait en aide. Elle a battu notre 24ème corps d’armée et ensuite a marché pour couper la ligne de Besançon et aussi notre retraite. Aussitôt l’on nous a fait venir sur Besançon ; mais quand on a vu que nous allions être cernés aux alentours de cette ville sans vivres, on nous a fait filer plus loin. Mais en entrant en Suisse, pour leur dire adieu, nous leur avons démoli 5 à 600 hommes.

Tu me dis que les vieux garçons n’aiment pas les mobiles, mais quant à nous, c’est bien à peu près la même chose envers eux : quand on en rencontrait par hasard quelque colonne, on criait bien haut « Ah les gars ! c’est bien fait, il fallait vous marier quand il était temps » ; mais comme soldats, nous les regardions comme des petits enfants à côté de nous.

Les soldats d’infanterie de ligne blaguaient bien les mobiles aussi dans le commencement, mais à la fin ils ne pouvaient plus rien dire parce que les moblots leur imposaient le silence et les auraient battus au besoin. J’ai lu un de ces jours une lettre d’un vieux garçon de nos pays qui m’a fait passablement lever les épaules, il racontait sa misère en campagne : il disait qu’il n’avait cependant pas pu quitter ses souliers de quatre jours ; et s’il avait été obligé de faire comme nous, qu’aurait-il donc dit ? Nous qui en avons usé deux paires sans presque les poser, que pour en prendre des neufs ou des chaussettes.

Pour quant à ce que tu me demandes du général Bourbaki, le bruit a couru dans l’armée qu’il s’était tiré un coup de pistolet à Besançon, mais que le coup n’avait pas été meurtrier.

Les lettres dont tu me demandes si je les ai reçues, toutes celles que j’ai reçues, je t’ai rendu réponse tout de suite après. Nous sommes ici dans un assez joli village, seulement la neige ne s’en va guère vite, les gens y sont assez affables et aussi les demoiselles : quand nous allons à la promenade, le matin ou le soir, elles sortent sur le pas de leurs portes en riant, elles nous parlent quelquefois, mais on ne les comprend pas et alors l’on se retire sans savoir ce qu’elles ont voulu nous dire. Nous avons 1 heure de libre à midi et 2 le soir, alors on peut sortir librement, quant aux autres promenades nous avons toujours une escorte d’une dizaine de soldats Suisses. Ceux qui se cachent quelquefois dans les cafés pour ne pas aller à la promenade, des patrouilles les ramassent et on les conduit dans cette grande maison que tu vois sur cette image et qui est plus haute que le clocher ; ils y restent le première fois 12 heures la 2ème fois 24 heures sans boire ni manger.

Je m’ennuierais vite ici si je n’espérais pas que ce métier finisse bientôt et que je puisse aller te voir et passer quelques moments de plaisir chez vous. On n’est cependant pas malheureux : presque tous les jours nous allons au café avec Bertrand, Berquet et d’autres camarades.

Mais tout ça ne vaut pas le jour de notre retour.

En attendant que ces jours arrivent, j’ai l’honneur d’être ton dévoué ami qui t’aime de tout son cœur.

J’ai remarqué que dans ta lettre tu me disais que nous étions des mauvais soldats ; cependant nous n’avons battu en retraite que quand on nous l’a commandé, et pour avancer, c’était la même chose.

Je vais te donner en quelques mots l’occasion et l’explication de notre retraite à la dernière bataille qui a duré pendant trois jours.

Le premier jour, nous sommes partis d’un village où nous étions cantonnés le matin. On était un beau dimanche du mois de janvier, on a marché jusqu’à trois heures du soir. On nous a fait monter sur une montagne peu haute, mais qui a beaucoup d’étendue, elle est presque toute couverte de bois. En arrivant de l’autre côté se trouvait le champ de bataille. Sur la montagne en face de nous se trouvaient Messieurs les Prussiens, dans la colline est le village de Héricourt, et une petite rivière.

Vers les trois heures nous étions sur le champ de bataille avec de l’artillerie dont nous étions l’escorte. A notre arrivée on nous a fait déployer en tirailleurs dans un champ, ce que nous avons fait au plus vite car l’ennemi nous avait déjà pointé leurs canons dessus ; ils nous auraient eu vite démolis et pendant ce temps l’artillerie se mettait en batterie.

Je te promets que nous n’avons pas été longs pour nous coucher à plat ventre sur la neige ; je ne cherchais pas à lever la tête car les bombes et les obus tombaient comme de la grêle ; derrière nous, au bord du bois, était un bataillon d’un régiment de ligne. Les morts et les blessés de ce bataillon étaient sur la bordure du bois et un fossé qui s’y trouve ; ils étaient là comme si on les avait entassés exprès. Dans ma compagnie il y en a eu quatre de blessés, trois à la tête et Pichot de Ternay qui a été blessé au nez et à l’un de ses bras. Il y en a aussi un de Vienne qu’un éclat d’obus lui a fait sauter les cervelles. Si ses messieurs nous ont fait du mal ce jour, notre artillerie leur en a bien fait aussi. Mais ils avaient l’avantage d’avoir une meilleure position, ils étaient contre une montagne plus élevée dans laquelle ils ont fait des tranchées jusqu’au bout de la montagne pour placer leurs artilleries.

Le lendemain on a mis deux batteries de mitrailleuses Françaises, mais elles ne faisaient pas beaucoup d’effet parce que ils se cachaient derrière leurs tranchées pas plutôt qu’ils entendaient le canon ; et ils pouvaient continuer à nous canonner.

Le troisième jour, la canonnade a commencé un peu plus matin que l’ordinaire ; mais quand on a vu qu’il était impossible de les sortir de cet endroit sans les prendre à l’assaut, on nous a fait battre en retraite.

Pendant ce temps, l’armée du prince Frédéric- Charles leur venait en aide. Elle a battu notre 24ème corps d’armée et ensuite a marché pour couper la ligne de Besançon et aussi notre retraite. Aussitôt l’on nous a fait venir sur Besançon ; mais quand on a vu que nous allions être cernés aux alentours de cette ville sans vivres, on nous a fait filer plus loin. Mais en entrant en Suisse, pour leur dire adieu, nous leur avons démoli 5 à 600 hommes.

Tu me dis que les vieux garçons n’aiment pas les mobiles, mais quant à nous, c’est bien à peu près la même chose envers eux : quand on en rencontrait par hasard quelque colonne, on criait bien haut « Ah les gars ! c’est bien fait, il fallait vous marier quand il était temps » ; mais comme soldats, nous les regardions comme des petits enfants à côté de nous.

Les soldats d’infanterie de ligne blaguaient bien les mobiles aussi dans le commencement, mais à la fin ils ne pouvaient plus rien dire parce que les moblots leur imposaient le silence et les auraient battus au besoin. J’ai lu un de ces jours une lettre d’un vieux garçon de nos pays qui m’a fait passablement lever les épaules, il racontait sa misère en campagne : il disait qu’il n’avait cependant pas pu quitter ses souliers de quatre jours ; et s’il avait été obligé de faire comme nous, qu’aurait-il donc dit ? Nous qui en avons usé deux paires sans presque les poser, que pour en prendre des neufs ou des chaussettes.

Pour quant à ce que tu me demandes du général Bourbaki, le bruit a couru dans l’armée qu’il s’était tiré un coup de pistolet à Besançon, mais que le coup n’avait pas été meurtrier.

Les lettres dont tu me demandes si je les ai reçues, toutes celles que j’ai reçues, je t’ai rendu réponse tout de suite après. Nous sommes ici dans un assez joli village, seulement la neige ne s’en va guère vite, les gens y sont assez affables et aussi les demoiselles : quand nous allons à la promenade, le matin ou le soir, elles sortent sur le pas de leurs portes en riant, elles nous parlent quelquefois, mais on ne les comprend pas et alors l’on se retire sans savoir ce qu’elles ont voulu nous dire. Nous avons 1 heure de libre à midi et 2 le soir, alors on peut sortir librement, quant aux autres promenades nous avons toujours une escorte d’une dizaine de soldats Suisses. Ceux qui se cachent quelquefois dans les cafés pour ne pas aller à la promenade, des patrouilles les ramassent et on les conduit dans cette grande maison que tu vois sur cette image et qui est plus haute que le clocher ; ils y restent le première fois 12 heures la 2ème fois 24 heures sans boire ni manger.

Je m’ennuierais vite ici si je n’espérais pas que ce métier finisse bientôt et que je puisse aller te voir et passer quelques moments de plaisir chez vous. On n’est cependant pas malheureux : presque tous les jours nous allons au café avec Bertrand, Berquet et d’autres camarades.

Mais tout ça ne vaut pas le jour de notre retour.

En attendant que ces jours arrivent, j’ai l’honneur d’être ton dévoué ami qui t’aime de tout son cœur.

Roussillon Claude

mon adresse à Uster Canton de Zurich